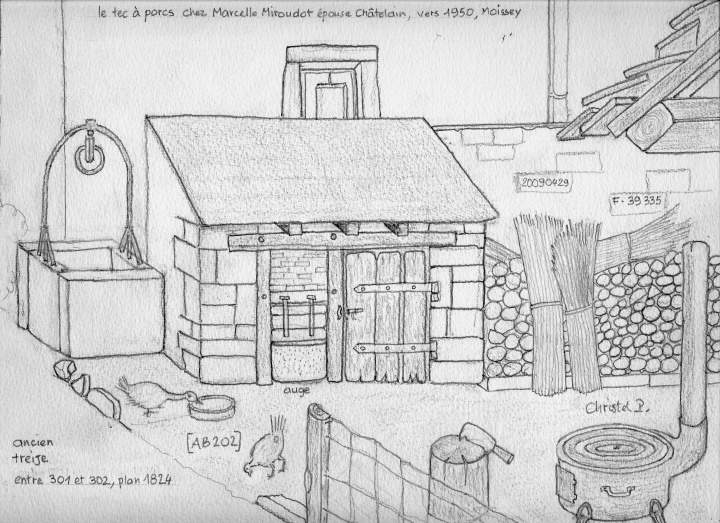

la maison Miroudot

[AB 202]

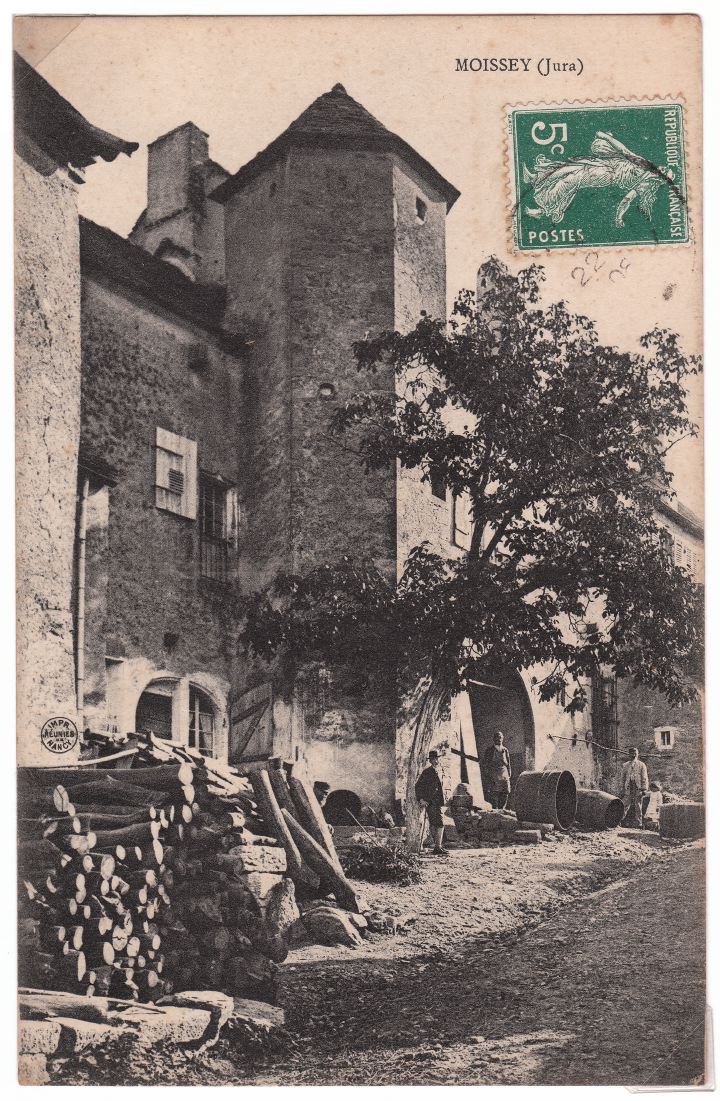

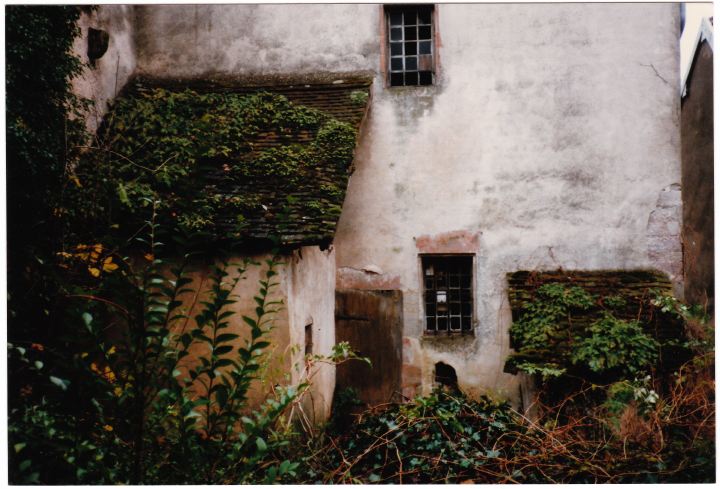

La maison Miroudot est

certainement la plus étonnante et la plus belle

maison du village, toute de bois et de pierre, de facture

à peine spartiate... Retirée de la route de

quelques mètres, ses deux façades sont un

peu en retrait l'une de l'autre, la tour hexagonale

dissimule cette disparité, qui semble-t-il,

n'aurait qu'une fonction, c'est de desservir les deux

bâtiments en même temps. Ce petit angle droit

permet d'aménager les entrées,

elles-mêmes perpendiculaires entre

elles.

Après qu'on ait eu le

coup de foudre pour cette maison, il faut ensuite

intégrer, et cela aussi est bien insolite, qu'elle

a été habitée par une personne tout

ce qu'il y a de plus simple, allumant son feu tous les

matins et se servant de son réchaud à

alcool en cas de besoin, vivant d'une vache et de sa

vigne, se réfugiant à la cave pendant

l'orage. Un robinet [arrivé en 1963] sur

la pierre de l'évier, et voilà tout le

confort qu'a offert ce lieu jusqu'en 1988, date du

changement de propriétaire.

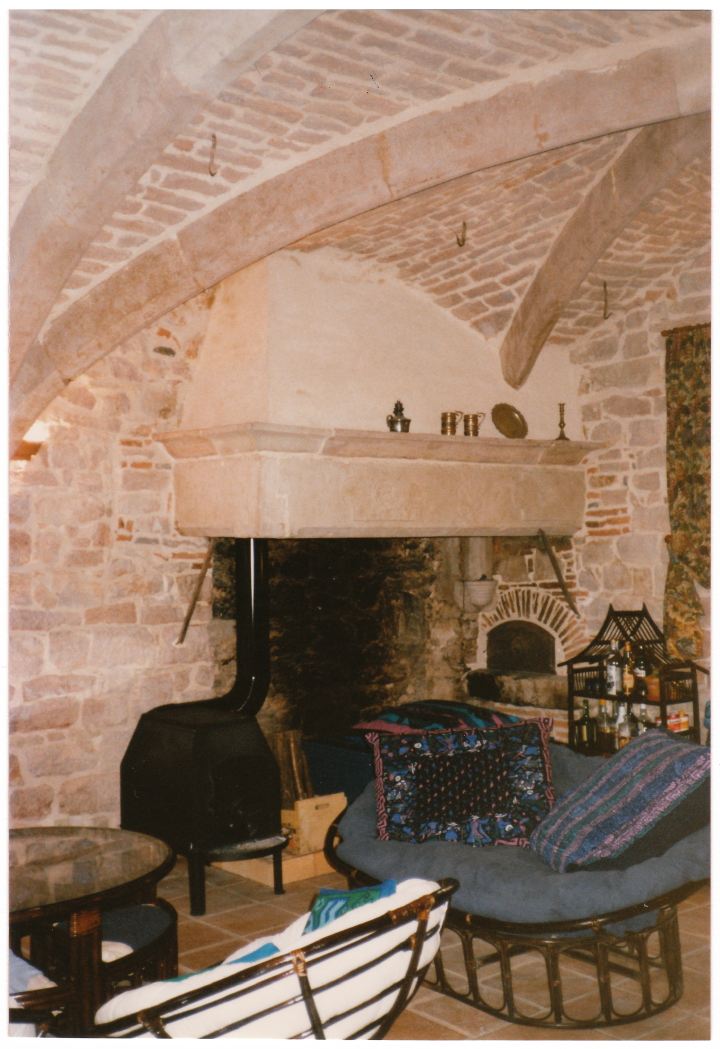

Après le

décès de la Marcelle, la demeure a

été acquise par un jeune couple, M. et Mme

Barlet, qui ont dépensé beaucoup

d'énergie à raviver toutes ces belles

choses: toitures, sablage des pierres de la grande salle

d'accueil, eau, électricité, chauffage,

double-vitrage, aménagement de l'étage,

salles de bains, c'est-à-dire le confort

d'aujourd'hui sans nuire au cachet d'antan.

En 1992, ce couple est reparti

sous d'autres cieux et la maison a été

reprise par la famille Perrin, qui heureusement

partageait les mêmes valeurs et même plus

puisqu'elle compte dans ses rangs des

médiévistes convaincus et

pratiquants.

C'est dire que pour l'heure les

destinées de ce couvent Saint-Antoine sont en de

bonnes mains, et c'est peut-être sa

rusticité qui l'a mis à l'abri des

bourgeois qui gravitaient pas mal entre Dole, Auxonne et

Pesmes, qui trouvaient l'endroit à leur

goût, mais trop petit, même pas la place pour

creuser une piscine... Grand bien lui en a pris à

cette maison, inextensible sur ses quatre points

cardinaux, courette devant, jardinet

derrière...

La

construction.

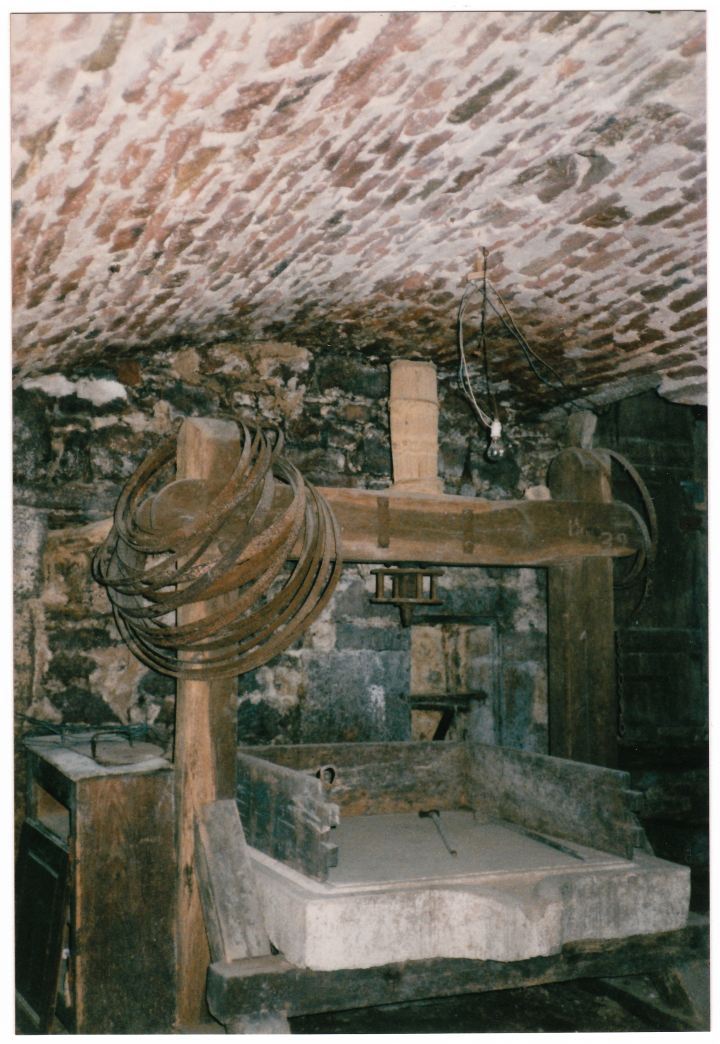

Elle commence par la cave,

accessible de la tour et de l'extérieur,

construite à partir de deux mâts de section

carrée (environ 12 cm), érigés

presqu'aux extrémités d'un futur

demi-cylindre -en berceau- et qui serviront de

repères précis pendant qu'on montera et

couvrira le coffrage (une voûte en planches) de

pierres sur chant selon l'explication d'Ivan

Perrin.

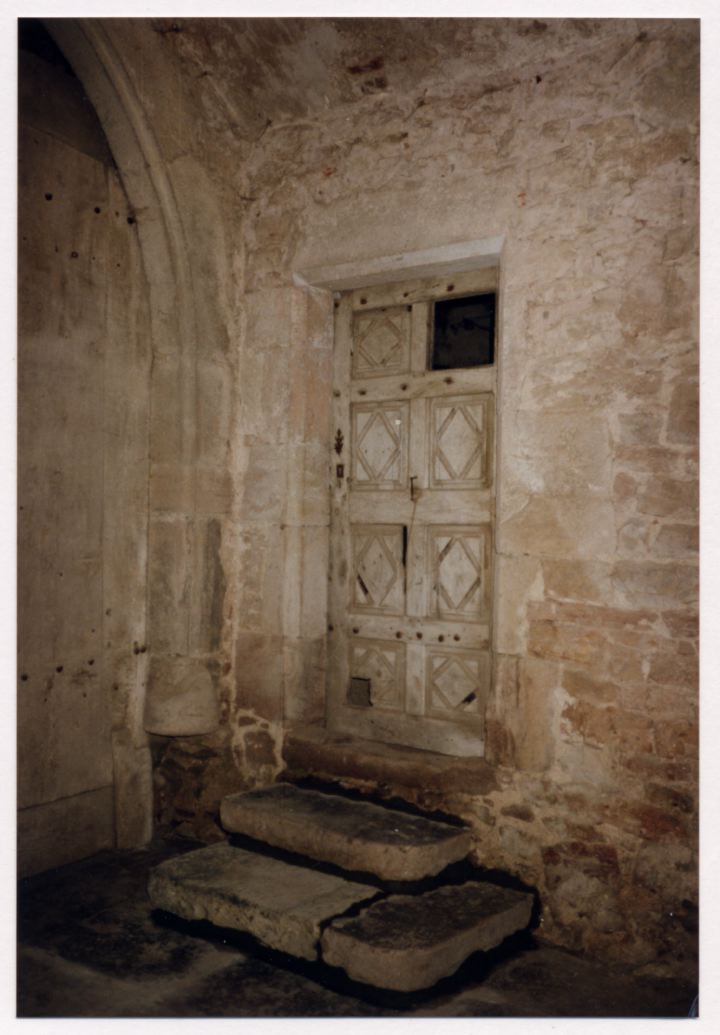

Le rez-de-chaussée est

une unique grande pièce, composée de deux

croisées d'ogives, séparées par un

arc en plein cintre. Les culots sont massifs et bien

finis, les nervures irréprochables. Une belle

cheminée d'angle, marquée de deux fleurs et

d'un rameau de 6 feuilles de chêne, accueille la

bouche d'un four piriforme (de plan en forme de poire)

qui est, lui, construit à l'extérieur, sous

un toitelet qui lui est propre.

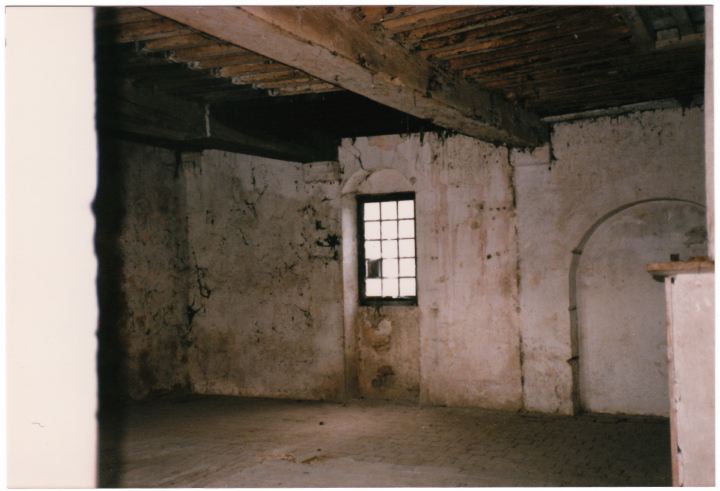

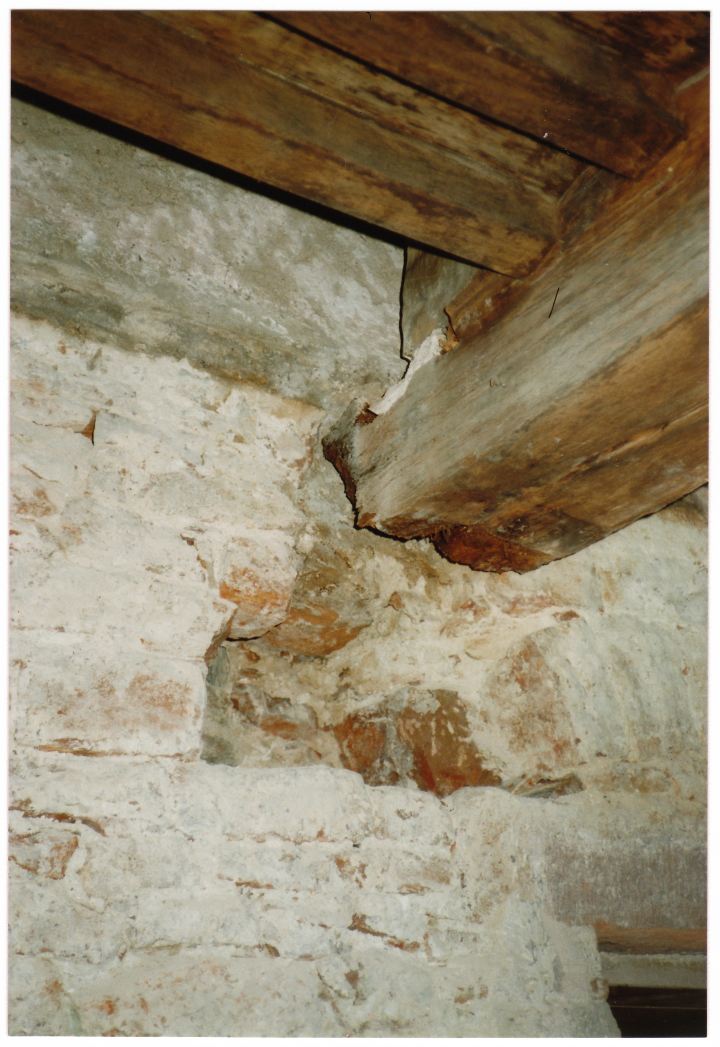

Au-dessus, plafonds à la

française avec des poutres de section

carrée et des chevrons de chênes,

très serrés, presque un sur deux. Les

extrémités des poutres reçoivent les

fermes de la charpente, elles-mêmes

constituées par des bois de carène, tordus

dans un angle de 135 degrés, ou cintrés par

le marchand, ou élevés en forêt des

décennies à l'avance en privilégiant

(ou en contraignant) des fourches de gros arbres, on ne

sait pas.

L'ensemble a été

contruit strate par strate, ce qui imposait à

l'architecte de ne pas avoir les deux pieds dans le

même sabot, c'est-à-dire, ne pas oublier les

niches, les culots, les tablettes, les marches, les

linteaux, les ouvertures, enfin tout ce qui

apparaît comme parfaitement intégré

à la construction et qui est parfaitement visible

aujourd'hui.

Arrivés dans les

étages, les maçons n'évacuaient pas

les déblais de construction qui jonchaient

ça et là, et qui sont restés pour

servir d'assise aux futurs carrelages.

Le cas de la charpente est

très intéressant. Les bois de carène

étant cintrés pour faire un angle de 135

degrés, la pente de la toiture était donc

prédéfinie, c'est-à-dire 45

degrés avec la verticale, c'est-à-dire, une

pente absolue de 45 degrés. Quelle que fût

la distance entre les murs, la pente serait immuablement

de 45 degrés.

Dans les siècles

passés, on ne changeait pas sa toiture

périodiquement, et même on n'en changeait

jamais: elle était régulièrement

entretenue, on changeait les tuiles qu'il fallait, et

parfois les bois. Les chevrons, souvent en coeur de

chêne, ou en demi-coeur (de petit chêne),

pouvaient durer des décennies. Quant aux gros

bois, ils ont trois siècles d'âge et s'en

portent fort bien. Le tout est de faire la chasse

à l'eau.

L'ensemble de la charpente, qui

nous semble surdimensionnée aujourd'hui, avait

cette force qui permettait de soutenir une couverture en

petites tuiles, bien plus lourdes au

mètre-carré que les grandes tuiles

mécaniques utilisées au XXe siècle.

On peut imaginer qu'au moment de la construction, la

couverture était en pierre(s). Laves ou

loses.

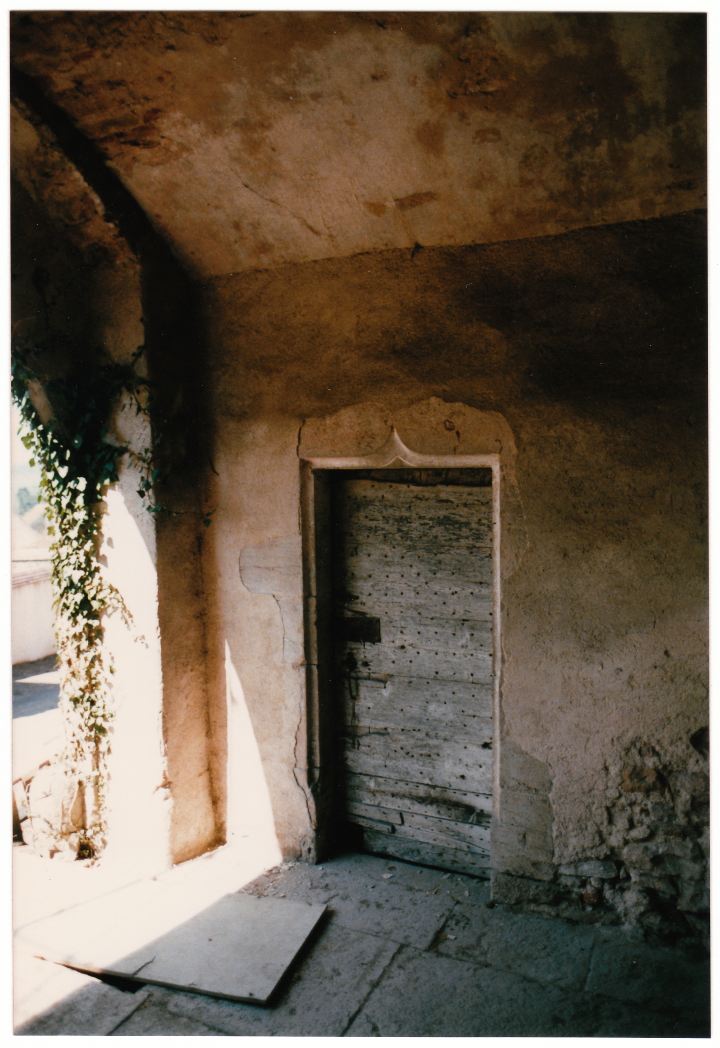

Il faut souligner enfin la

présence d'une porte d'entrée imposante,

genre petite porte charretière, qui,

charretière, ne l'est pas. Cette porte

était donc destinée à recevoir du

monde. On doit pouvoir dire qu'elle est l'entrée

principale.

Ces voûtes en bas, ces

plafonds en haut, sa haute tour qui va de la cave aux

combles font de cette construction un modèle de

l'architecture [rurale ou non] du XVIIe

siècle.

les hypothèses

de construction

A l'évidence, la haute

tour dessert un module d'habitation, à gauche en

regardant, et à droite, un module de service

(remise à charrettes en bas, grange à foin

au dessus), incluant un porche au rez-de-chaussée

qui lui même ouvre sur une autre construction tout

aussi remarquable, à 5 croisées d'ogives (3

dans une pièce, 2 dans l'autre) et

vraisemblablement pas d'étage. Ce module de droite

[aujourd'hui AB 203], qui a appartenu au

père des soeurs Durot, riche de

présomptions, fait l'objet d'un

autre article. Ce module

contient les sceaux christique et marial, la croix du

Temple et les dates, 1615 pour la pièce à 3

croisées d'ogives, 1617 pour celle qui en a deux.

Tout cela nous en dit assez long pour que nous pensions

que la demeure dont nous parlons a pu être mise en

chantier autour de 1612.

Pour ce qui est du reste de

l'immeuble, l'étage manquant de AB 203 et la

maison AB 204, ces deux éléments sans

croisées d'ogives, sans plafond à la

française, sans charpente "marine", Ivan Perrin

(voir les

premiers dessins de son

hypothèse) propose que

ces ajouts sont postérieurs et commandés

par un certain

Claude

Sireguy,

qui signe sa construction sur un linteau de

l'entrée Est [+ 16

C

T

S

92 +] d'une part et sur une belle plaque de

cheminée

[Claude

Siregui

1688] d'autre part.

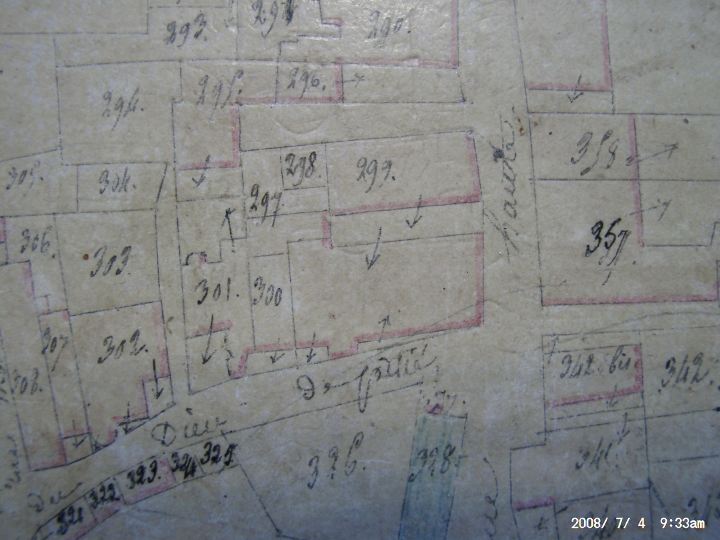

Sur le plan cadastral ancien

[1824], les parcelles AB 203 et AB 204 sont les

deux sous le même numéro (299).

les hypothèses

de destination

Ces hypothèses ne sont

pas nombreuses. Tous les éléments

constitutifs de la bâtisse rappellent

immanquablement le mode de construction des

églises. On pense d'emblée à

l'installation d'une congrégation. La croix

templière de la clef de voûte nous indique,

ou bien qu'elle a été mise ici pour faire

joli, ou bien qu'on héritait de la tradition de

l'Ordre Hospitalier des Chevaliers de Malte. Cette croix

templière pourrait aussi expliquer à elle

seule la structure de toutes les croix pattées du

secteur.

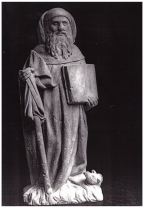

Edmond Guinchard, le monographe

de Moissey [1913], et Marcelle Châtelain,

évoquent la présence, en façade,

d'une niche qui aurait abrité un Saint-Antoine et

son cochon. On serait dans ce cas chez l'Ordre de

Saint-Antoine, congrégation masculine servant au

cours des âges de Secours Catholique Local, mais

ayant en tout cas servi -à une période-

à soigner le

mal des ardents, (ou Feu de

Saint Antoine par similitude avec les tentatives du

démon pour entraîner le saint en enfer) la

grande pièce du rez-de-chaussée servant de

pièce commune et l'étage servant de

dortoir, non pas aux malades, mais au personnel

hospitalier.

Ajoutons à cela que le

linteau Est de AB 204, au chiffre de Claude Sireguy,

contient un

Tau

de toute beauté, qui est la marque de l'Ordre

Hospitalier de Saint-Antoine...

"Pour

guérir de cette maladie

[

l'ergotisme, qui a fait des centaines de

milliers de morts à partir du

Moyen-âge et jusqu'au début du

XXème siècle; on l'appelait alors

"Mal des Ardents" ou "Feu de Saint Antoine",

à cause de brûlures ressenties dans

les membres des malades, et en

référence aux tentatives du

démon d'entraîner le Saint en

enfer.],

on invoque Saint Antoine

car un gentilhomme dauphinois aurait obtenu la

guérison de son fils lors d'un

pélerinage auprès de ses reliques;

celui-ci crée une communauté à la

fin du XIème siècle, qui évolue

vers un ordre religieux: les Antonins (à

Saint-Antoine-en-Viennois); au XVème

siècle, ils sont près de 10 000 moines

et ont fondé plus de 300 abbayes ou

commanderies.

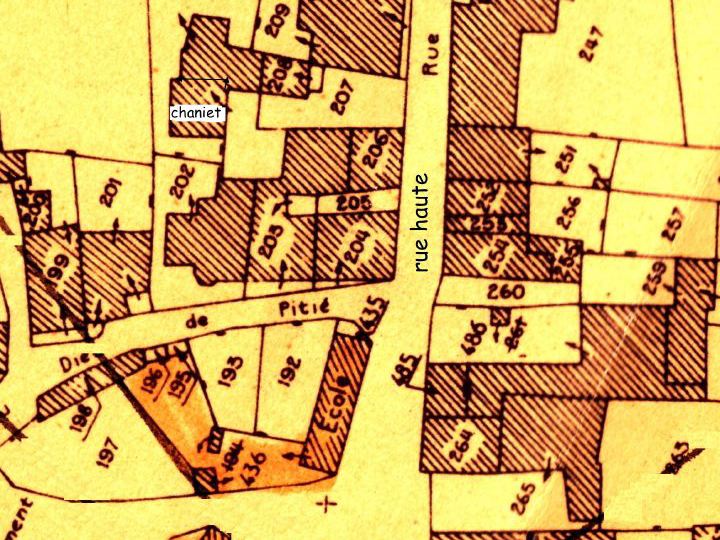

On pense qu'à

Moissey, rue du Dieu de Pitié, se trouvait un

Couvent des Antonins; une statue de Saint Antoine

(avec son cochon) se serait trouvée dans la

niche de sa façade, selon les

témoignages des anciens.

On sait peu de choses sur

les soins prodigués aux malades (les

démembrés) qu'ils soignaient de

façon empirique: ils leur concoctaient un

médicament à base de vin mis en contact

avec les reliques de Saint Antoine et priaient pour

eux .

Les Antonins demandaient

l'aumône et avaient le droit de faire divaguer

leurs cochons dans les rues, ce qui soulevait beaucoup

de protestations.

Sur leur manteau à

capuchon était cousu le "Tau", (le signe de

l'ordre en forme de T, désignant une

béquille?), en tissu bleu, sur

l'épaule.

Cet ordre est

méconnu car ses archives furent

détruites en 1422 par un incendie, puis en 1567

par les Huguenots."

L'ordre décline

à partir du XVIIIe siècle car les

épidémies du mal des ardents

régressent. Il est alors réuni à

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (plus connu

sous le nom d' Ordre de Malte) le 25 juillet

1777.

La question qui demeure est la

suivante: dans notre affaire, la Croix des Templiers

apparaît en 1612 et le Tau des Antonins

apparaît en 1692. Donc les Antonins deviennent

membres de l'Ordre de Malte alors que ces dates nous font

penser à une chronologie inverse. Depuis les 1777,

l'Ordre de Saint-Antoine a rejoint celui de Malte, qui

existe toujours, et auquel chacun pouvez adhérer

si le coeur lui en dit.

L'explication qui subsiste

serait que la réunion des deux Ordres aurait pu

avoir lieu, localement, bien avant 1777,

c'est-à-dire entre 1612 et 1692...

|