|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Thérèse Sigonney, avant d'habiter

à Moissey et de s'appeler Madame Noël, est

née à Montmirey-la-Ville, le 14 novembre

1915.

C'est en février 1922 qu'elle s'installe avec

sa nombreuse famille (8 enfants, puis 7), à la

tuilerie dite la Tuilerie Bouveret. Il s'agit de la

tuilerie de ChâteauNeuf qui jouxte au nord le

domaine de Mademoiselle Exupère Moréal,

célèbre cavalière et

célibataire du temps passé (XVIIIe

siècle). De cette tuilerie (ZD 104), il restait au

moment où elle est arrivée là, en

1922 et il reste encore en 1996, alors que

Thérèse va sur ses 81 printemps, des

vestiges certains de la réalité

d'autrefois, en particulier un hangar de séchage,

très caractéristique par son faîtage

rehaussé, et des trous dans la pâture, ceux

d'où on extrayait la glaise.

Elle a fait ses classes auprès de Mlle

Marie-Justine Digrado, dans la classe enfantine du

rez-de-chaussée de la petite école (AB

436), puis elle a suivi dans la grande classe

auprès de Edmond Guinchard, peu de temps, puis de

M. Poussot jusqu'au certificat, à 12 ans, dans la

classe de l'immeuble de la Mairie, (AB 191).

Bien plus tard, elle a connu M. Georges Lesnes et M.

Henri Lépeule, instituteurs au long cours, puisque

ses 4 enfants, un garçon, trois filles, ont

fréquenté l'école primaire de

Moissey:

Monique née en

1935,

Daniel en 36,

Jacqueline en 40 et

Marie-Claude en mars 42.

|

Le Tacot.

Adolescente, Thérèse Sigonney a pris

maintes fois le Tacot pour aller faire des emplettes

à Dole, pas aussi souvent qu'aujourd'hui

déclare-t-elle. Ses souvenirs sont

précis :

"Quand on entendait la machine siffler à

Menotey, on avait juste le temps de descendre de la

Tuilerie jusqu'à la gare, juste pour accueillir

les voyageurs qui descendaient à Moissey.

Le Tacot, c'était une véritable

attraction, certainement il était utile aux

professionnels, mais nous, nous le prenions pour aller

à la ville. Il était rustique et pas

rapide, mais nous étions ravies de le

prendre.

Nous n'allions pas tous et pas toujours à

la ville; de nombreuses personnes confiaient leurs

"courses" à la Cossotte, une femme qui s'y rendait

régulièrement avec sa charrette en osier.

Elle faisait les commissions pour tout le monde.

Et puis, la gare (emplacement AB 46) était

le pôle d'attraction du dimanche, c'était un

but de promenade et de stationnement, on allait voir qui

montait, qui descendait du train; filles et

garçons, tous s'y rendaient, c'était en

quelque sorte un lieu de rencontres..."

Comme sa famille était paysanne, il lui

arrivait souvent d'aller garder les vaches -après

le certificat d'études- dans le bois, dans les

Carrières Meulières, c'est-à-dire

à la limite sud de Moissey et de la Commune de

Frasne :

|

La Crasse.

"J'ai bien connu les Carrières de Crasse,

avec ses creux et ses bosses, mais elles n'étaient

plus en service, mis à part un grand de Frasne, un

certain Jules Larivière, qui venait y travailler

à pied, autour des années 1927 ou

28".

Puis à 19 ans, c'est l'heure où les

grands destins se nouent, elle passe devant le Maire

Ernest Odille et l'Abbé Léonide Richard,

avec Monsieur Victor Noël, le 29 septembre

1934.

C'est son frère Paul qui la conduit aux autels

puisque son père est décédé

lorsqu'elle avait 6 ans. Paul, Joseph et Ferréol,

sont les trois hommes, ses frères, qui ont fait

tourner la boutique agricole.

Dans la maison (ZA 52) qu'elle occupera avec son mari

et sa tante, la maison témoin du drame de 1944, il

y avait un puits, mais bientôt, Victor installa un

groupe pour faire monter l'eau sur l'évier.

|

La sablière (AC 45) de M. Marcel

Dubuc,

propriétaire aisé de quelques bois de

Moissey, elle s'en souvient bien aussi, Son frère

Paul y débardait du bois à mulets ou

à chevaux, puis, bien plus tard, les Routiers de

la section de Moissey de leur syndicat (fondé par

Victor, son époux au moment du Front Populaire), y

faisaient le méchoui "syndical" à

l'occasion du Ier mai.

D'après Thérèse, ce sont ces

mêmes routiers qui sont à l'origine de la

transformation de la cave de la nouvelle école (AB

266) en caveau municipal, puisqu'à cette

époque, autour de 1970, ils y organisaient parfois

le bal annuel des routiers.

Ce dossier avait été monté par

Léon Désandes, maire depuis 1965,

déjà assisté d' un jeune technicien

de la DDE, le futur brillant maire et plus tard

Conseiller Général, Bernard Chauvin.

Ensuite des liens s'étaient tissés

entre Monsieur Dubuc et la famille Noël. Puis

à la mort de Marcel Dubuc, les héritiers se

défirent de cette parcelle qui tomba dans la

propriété de gens du Haut-Doubs qui la

clôturèrent pour raisons

cynégétiques.

Le kilomètre-carré ainsi soustrait aux

promeneurs du dimanche provoqua un peu d'émotion

chez les randonneurs du fait que dans les usages de la

Serre, on pouvait être propriétaire de bois,

sans jamais grillager son bien.

|

Les Gorges, le lavoir.

Les Carrières militaires des Gorges, qui ont

été ouvertes au milieu de la grande guerre,

ont dû décamper rapidement, car si en 1925,

on voit encore des tas de gravats, en 1935, les dames qui

y vont à la lessive ne savent pas toutes qu'elles

pataugent à proximité d'une ancienne

carrière militaire. Bien que plus

éloigné que la Grande Fontaine centrale du

village, le lavoir des Gorges attire toutes les

lavandières de la rue de Dole, certainement pour

des raisons d'habitudes, mais aussi beaucoup parce l'eau

de la future Brizotte y est considérablement moins

calcaire, ce qui fait bien l'affaire des femmes qui

lavent. Le lavoir est couvert, certes, mais il faut s'y

rendre avec la brouette chargée de linge et

ça, c'est pénible.

Madame Noël ajoute à son propos, et

presque malicieusement, que le lavoir des Gorges

était un haut lieu d'échanges,

d'échanges d'informations et sûrement de

commentaires...

|

Les Gorges, la

carrière.

C'est cette carrière militaire-là,

donneuse de mauvais matériau d'empierrement qui

est sur le même filon que le gisement d'Eurite,

connu très loin d'ici par les constructeurs de

routes, pour la solidité de ses graviers.

|

La carrière d'Eurite, sur le CD

37,

Elle est née vers 1925 et tourne encore

à la fin du siècle, en extrayant un

porphyre "bleu" de toute bonté mais aussi de toute

beauté.

Madame Noël la connaît bien, non seulement

parce qu'elle a été ouverte au moment

où elle était gamine, mais surtout parce

que son mari y avait travaillé au temps de la

gérance de Marcel Téliet. Victor Noël,

lorrain d'origine, travaillait sur des chantiers de M.

Téliet à Valdahon et à

Besançon. Il était carrier et il y

travaillait à l'entretien. A cette époque,

M. Téliet employait pas moins d'une centaine

d'ouvriers. Cette carrière qui existe toujours, a

été conduite par la famille Pernot de 1960

à 1997.

Victor logeait à la pension Arsène

Ardin (AB 71), juste en face de la Grande Fontaine et

c'est au cours des déplacements ordinaires dans le

village que Victor et Thérèse se sont

rencontrés.

Puis, parmi les grands événements qu'a

vécus Thérèse Sigonney, il y a la

guerre de 40.

|

|

|

les

événements de château neuf

1. Le "feu"

à la tuilerie (lundi 4 septembre

1944).

"On n'a jamais caché

de résistants à la Tuilerie (ZD 104),

c'était beaucoup trop dangereux. Naturellement,

quand des égarés recherchaient à

rejoindre la ligne de démarcation, la Loue, on les

renseignait du mieux qu'on pouvait.

A mon avis, on a dû

être dénoncés, vous savez comme c'est

dans les petits villages.

Un soir, en pleine nuit

même, sont arrivés. à la Tuilerie un

groupe d'Allemands, avec le Maire, Ernest Odile, je ne

sais pas combien ils étaient. Ils étaient

venus pour chercher des résistants qui,

croyaient-ils, étaient cachés chez nous.

(Enfin, chez ma mère!). Ils ont tout

retourné partout mais ils n'ont rien

trouvé. Complètement dépités,

ils voulaient mettre le feu à la ferme. Ils ont

mis en joue mon frère Ferréol, ma

mère a pleuré,

pleuré.

Pour finir, ma mère

leur a montré une lettre de Joseph qui

était prisonnier, dans laquelle il mettait qu'il

était bien traité. C'est sûrement

cette lettre qui les a attendris et ils ont tous

disparu."

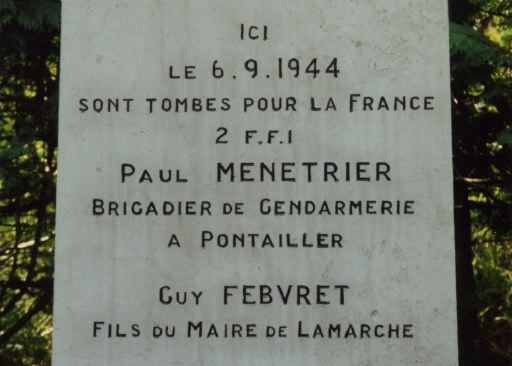

2. Les 2 FFI du

monument, (mercredi 6 septembre

1944).

"J'étais aux

premières loges, raconte-t-elle.

Le 6 septembre 1944, en

début d'après-midi, arrivent de

derrière chez nous, comme en provenance de la

Roche Tillot, une bande de résistants qui

voulaient rejoindre la maison de Marcel Thomas (ZD 138),

à Château Neuf, pour y faire cuire une

poule. Je leur ai dit de se sauver, que c'était

dangereux.

J'étais toute seule,

mon frère Ferréol était parti aux

champignons, Paul était prisonnier, Joseph aussi

et Victor était descendu au village en

vélo. J'étais seule avec ma petite

Marie-Claude et ma tante. Mes trois autres enfants,

Monique, Daniel et Jacqueline étaient à la

Tuilerie chez ma mère, cachés au moment de

l'escarmouche dans le poulailler ou l'écurie, je

ne sais plus.

Au même moment,

arrivent du haut des platanes des Allemands qui

descendaient le faubourg. Depuis là où ils

étaient, ils avaient dû voir quelque chose,

aussi, j'ai redit aux résistants qu'on allait tous

se faire tuer. Rapidement, les uns se sont couchés

dans le fossé, des autres sont allés

derrière le tas de bois.

Les Allemands ont

brûlé le hangar en face de chez

Gilles.

|

|

|

Les Allemands

ont brûlé le hangar en face de chez

Gilles. On voit la maison de

Thérèse, à gauche sue cette

image.

|

|

|

Moi, avec ma petite de deux

ans et demi et ma tante, je me suis

réfugiée à la cave. Pourtant, je

m'étais toujours juré qu'en mauvais cas, je

n'irais jamais à la cave. Un résistant

qu'on appelait Tarzan, m'accompagnait, il s'est

caché dans un saloir, on voyait ses jambes qui

dépassaient et son fusil était posé

à côté. Il y a eu de la

pétarade, des grenades ont explosé.

Ça a duré une heure et demie, puis plus

rien. Le calme avait dû revenir. L'homme qui

était caché à la cave m'a

dit:

«passez devant,

vous êtes une femme, vous ne risquez

rien».

Courageux comme il

était, je suis donc remontée. Il n'y avait

plus personne, un mort

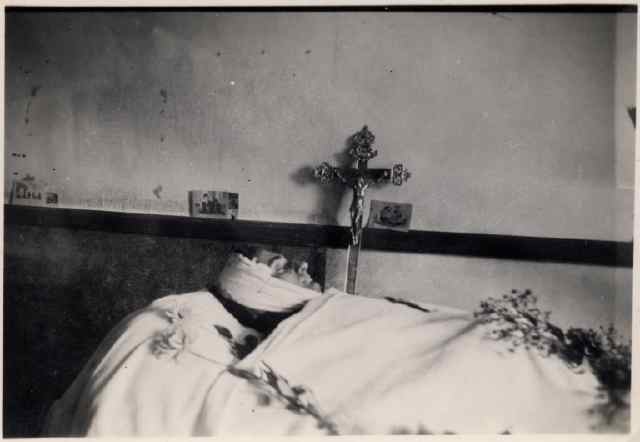

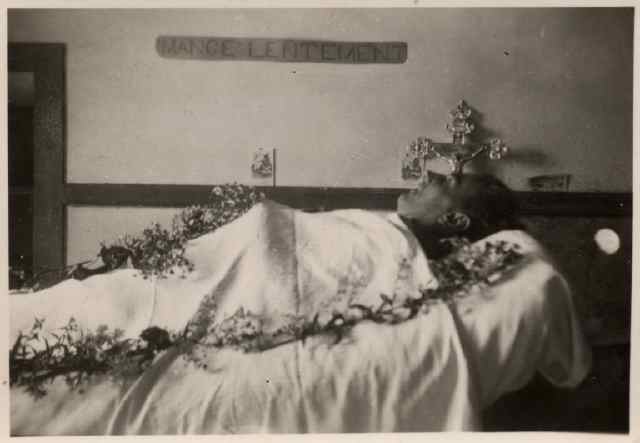

[Guy Febvret,

né en 1922, de

Lamarche-sur-Saône]

devant la maison, là où il y avait un gros

platane, en face de chez nous, il avait la corpulence de

Joseph, et un autre

[Paul

Ménétrier, brigadier de gendarmerie

à

Pontailler], qui

avait un éclat dans le bras, avait couru en

direction des Gorges, mais il se saignait et il est mort

peu après.

Puis, un camion qui

remontait, un camion allemand, a tout embarqué, il

ne restait que du sang.

Ce sont ces deux hommes qui

ont leur nom sur le Monument (ZD 139) qui est juste en

face de ma maison. [Paul Ménétrier,

brigadier de gendarmerie à Pontailler et Guy

Febvret, fils du maire de Lamarche] Ma fille,

Marie-Claude, qui avait deux ans et demi, dit qu'elle se

rappelle encore comme ça avait fait

"boum".

J'avais eu un moment

l'idée d'observer les événements

depuis ma lucarne d'évier, mais je ne l'ai pas

fait, allez savoir pourquoi. Et j'ai bien fait, car,

quand je suis revenue dans ma cuisine le carreau avait

sauté et plus tard, en prenant du linge dans

l'armoire de ma chambre, j'ai trouvé une balle,

puis le trou de la balle dans la corniche de l'armoire.

Si je m'étais mise au carreau, cette balle

était pour moi. D'ailleurs, je l'ai encore. Je

l'ai gardée!

Pendant cette guerre, nous

n'avons jamais manqué, à la campagne, on

avait quand même de quoi...

|

lire de René Delmas, historien du

village, le Combat de

Moissey

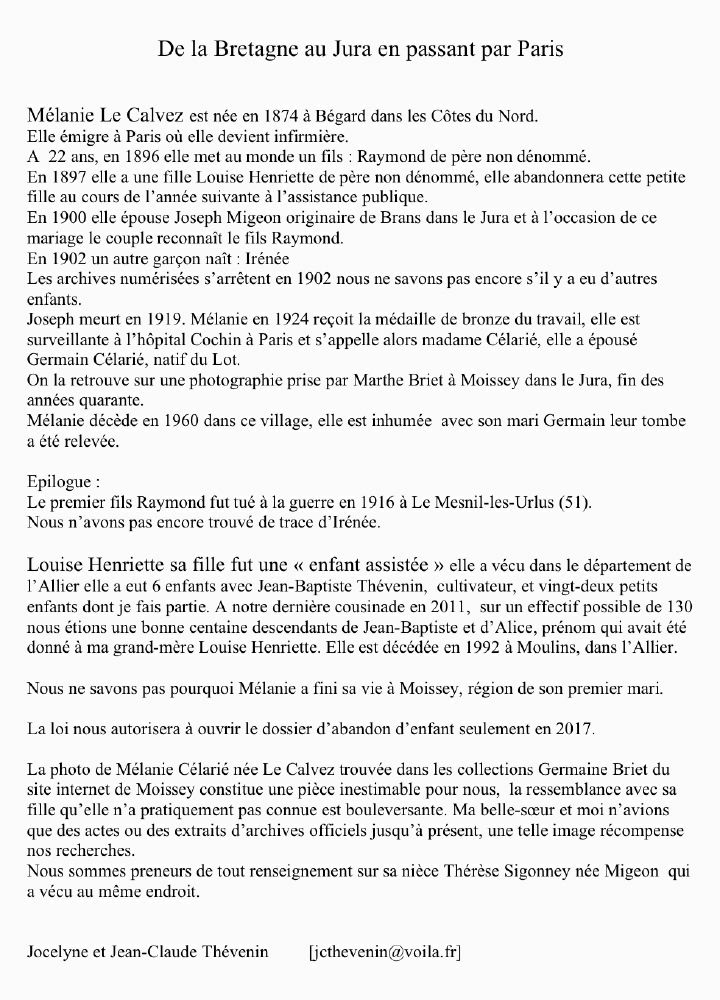

|

enfin

Lorsqu'on demande à

Madame Noël ce qui l'a le plus frappée tout

au long du XXe siècle, elle déclare que

c'est le progrès, tout le progrès, l'eau,

le lave-linge, le frigo, la télé, la

voiture et sûrement l'avion, puisque rien que cette

année (en 1996), elle est allée trois

semaines en Australie pour le mariage de son

petit-fils.

Mais elle connaissait

déjà l'Indonésie, la Californie, et

la Yougoslavie avant les

événements...

Je n'ai pas peur de prendre

l'avion, dit-elle en souriant.

|

propos recueillis par Christel Poirrier, le

lundi 1er juillet 1996.

|

|

|